- 2025.06.24

「将来に備えて今のうちに治療を。60代女性の噛みづらさをインプラントとセラミックで改善した症例」

-

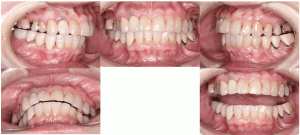

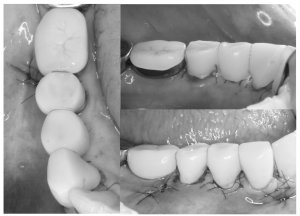

Before

治療前 正面

治療前 上顎

治療前 下顎

-

After

治療後 正面

治療後 上顎

治療後 下顎

| 患者 | 60代・女性 |

|---|---|

| 主訴・ニーズ | どこで噛んだら良いかわからない。左下の奥歯が腫れて痛い。 |

| 診断名・症状 | 下顎左側第1大臼歯歯根破折 上顎右側側切歯穿孔 下顎右側第2小臼歯歯周炎 病的咬合 |

| 抜歯部位 | 下顎左側第1大臼歯 上顎右側側切歯 上顎右側第2大臼歯 下顎右側第2大臼歯 下顎左側第2小臼歯 |

| 治療内容・治療費(自費診療) | インプラント2,612,500円(税込)(診断料27,500円、診断用ワックスアップ110,000円、インプラント385,000円×5歯、ポンティック110,000×1歯、サージカルガイド55,000×4、GBR55,000×4) セラミック冠1,540,000円(税込)(セラミック冠110,000×14) プロビジョナルレストレーション(精密な仮歯)231,000円(プロビジョナルレストレーション11,000×21歯) |

| 治療費総額 | 合計4,383,500円(税込) |

| 治療期間 | 3年6ヶ月 |

| 来院頻度 | 月1、2回程度 |

| リスク・副作用 | 1. インプラント治療 手術部の腫れ・痛み・出血 感染症(インプラント周囲炎) 神経損傷(特に下顎)によるしびれや感覚異常 インプラントの不安定・脱落 骨の吸収により将来的な再手術の可能性 2. セラミック修復 咬み合わせ不調による違和感や痛み セラミックの欠けや破損 歯根への負担増加による破折リスク 3. スプリント(マウスピース)治療 一時的な咬合違和感 長期使用による顎関節や筋肉の違和感 使用不適合による症状の悪化 4. 歯周組織再生療法 再生材(エムドゲイン等)に対するアレルギー反応 感染による術部の腫れ・出血 再生不全による治療効果の不確実性 5. GBR(骨造成) 骨移植材や膜の露出・感染 移植部位の治癒不全 骨の吸収・不形成によるインプラント不適合 6. 遊離歯肉移植術(FGG) 移植部と採取部の痛み・腫れ 移植片の脱落・壊死 色調不一致や形態変化 7. 結合組織移植術(CTG) 同上、特に上顎口蓋部の痛みが強く出る場合あり 採取部の治癒に時間がかかる 結果が安定するまでに数ヶ月かかることも 8. 歯槽堤温存術(ARP) 骨補填材の露出・脱落 感染や治癒不全 将来的なインプラント治療に影響する場合あり |

皆様こんにちは。まこと歯科・矯正歯科(福岡市東区香椎駅前)の院長を務めております木村誠です。

『左側が噛みづらい』そんなお悩みを抱えてご来院された60代女性の患者様。

左下の奥歯に痛みを感じ、長年しっかり噛むことができずにお困りだったとのことで、当院を受診されました。まずはマウスピースを使用して顎の位置を丁寧に確認し、適切な咬み合わせを導き出しました。そのうえで、インプラント治療とセラミック修復を組み合わせることで、しっかり噛める状態を回復いたした症例をご報告いたします。

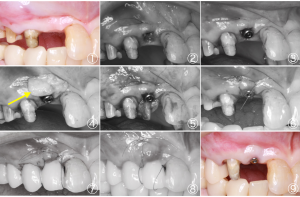

※初診時口腔内写真①

※初診時口腔内写真②

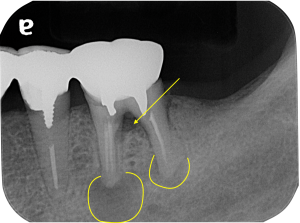

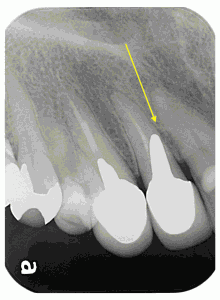

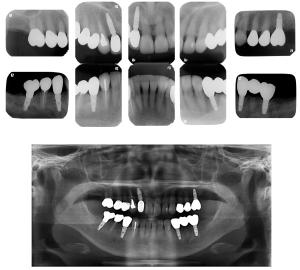

※主訴の左下の奥歯のデンタルX線写真

主訴の左下の奥歯のレントゲン写真について

レントゲンで丸く囲った部分が黒く写っており、これは歯の周りの骨が炎症によって溶けてしまっている可能性があることを示しています。また、矢印で示した部分にも黒く写っているところが見られ、何らかの問題があると考えられます。

奥歯には根っこが複数あり、その根っこが分かれている部分を「根分岐部(こんぶんきぶ)」と呼びます。この場所に黒い影がある場合、歯の根っこが割れている、穴があいている、あるいは根の分かれ目に病気があるなどの可能性があり、いずれの場合も治療が難しくなることが予想されます。

※左下の奥歯の被せ物を外した状態

左下の被せ物を外したところについて

左下の奥歯の被せ物を外して中を確認したところ、歯の中が深くむし歯になっており、さらに歯の根の真ん中あたりにヒビが入っているのが確認されました。このような状態では歯を残すのが難しいと判断し、抜歯が必要とご説明いたしました。

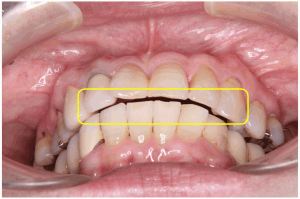

※初診時の上下の前歯の噛み合わせ

もうひとつの主なご相談は「噛みにくい」というお悩みでした

そのため、まずは噛み合わせの検査を行いました。左下の奥歯が痛むことで噛みにくくなっているのか、それとも噛み合わせ自体に問題があるのかを見極める必要がありました。

写真の丸で囲った部分をご覧いただくと、上下の前歯がしっかりと当たっておらず、前歯の噛み合わせにズレがあることがわかります。こういった状態では、奥歯に負担がかかりやすく、結果的に噛みにくさや痛みの原因になることがあります。

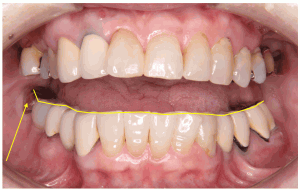

※初診時の噛み合わせ(咬合平面)

次に噛み合わせの面(咬合平面)を確認しました

全体的に噛み合わせの面は比較的平らでしたが、特に奥歯がすり減っていて、本来あるはずのとがった部分(噛む面の山)がなくなっていることがわかりました。

また、矢印で示した歯は、他の歯と比べて噛み合わせの高さからずれており、少し飛び出しているような状態でした。こうしたズレがあると、噛み合わせのバランスが崩れ、歯や顎に負担がかかる原因となることがあります。

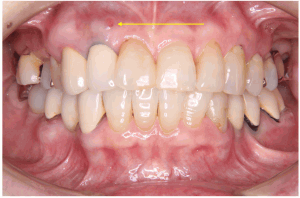

※初診時正面写真の拡大

矢印で示した部分にご注目ください

この部分には「サイナストラクト」と呼ばれる小さなできものが見られます。見た目は口内炎に似ていることもありますが、口内炎とは異なり、自然に治ったと思っても、しばらくするとまた出てくるのが特徴です。

このできものがある場合、歯の根のまわりで細菌による感染が起きている可能性が高いと考えられます。そのため、状態によっては抜歯を含む外科的な治療が必要になることもあります。

※初診時上顎右側側切歯のX線写真

レントゲンで確認したところについて

右上の前から2番目の歯(側切歯)は、すでに神経がなくなっている歯(失活歯)で、金属の土台(メタルコア)が入っている状態でした。

この金属の土台の先の部分の歯の壁が非常に薄くなっており、小さな穴があいてしまっている可能性も考えられます。こうした状態は、歯の中で問題が起きているサインであり、今後の治療方針を慎重に検討する必要があります。

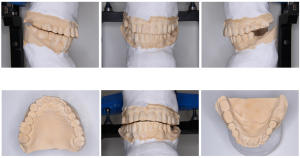

※模型診査

噛み合わせに問題がある場合の検査について

噛み合わせに問題がある方には、「中心位(ちゅうしんい)」と呼ばれる、顎(あご)が最も安定する位置での噛み合わせを確認する検査が大切になります。

このとき、咬合器(こうごうき)という特別な装置に歯型を取り付けて調べることで、お口の中を直接見るだけでは分からない、噛み合わせのズレや顎の動きの問題などを詳しく調べることができます。

こうした検査は、より正確な診断と効果的な治療につながる大切なステップとなります。

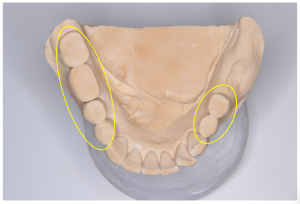

※下顎の模型を咬合面から見た状態

丸で囲んだ奥歯の状態について

レントゲンやお口の中を確認すると、丸で囲った部分の奥歯は、表面が平らになっており、本来あるはずのとがった部分や溝(歯の凹凸)がまったく見られません。

これは、前歯でうまく噛み合わせをコントロールする力(アンテリアガイダンス)が働いていないために、奥歯に負担が集中し、長い間すり減ってしまったと考えられます。

このような状態では、食事のときに食べ物をしっかりすりつぶすことが難しくなり、噛みにくさを感じる原因にもなります。

※左下の噛み合わせの様子

噛み合わせの位置のずれと奥歯の炎症について

顎が一番安定する位置(中心位)と、普段自然に噛んでいる位置(中心咬合位)とにズレがあることが確認されました。

その中でも、顎が安定する位置で噛んだときに、左下の奥歯がほかの歯よりも先に当たってしまう「早期接触」という状態が見られました。

このような噛み合わせのズレによって、左下の奥歯に余計な力が加わり、それが原因のひとつとなって炎症が起こった可能性も考えられます。

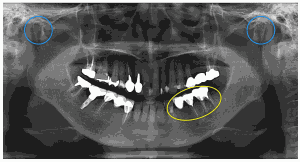

※初診時パノラマX線写真

パノラマレントゲンから見える状態について

全体のレントゲン写真(パノラマレントゲン)を確認すると、黄色で囲った左下の部分には「カンチレバーのブリッジ」と呼ばれるタイプの被せ物が装着されているのがわかります。これは片側だけで支える構造になっており、その分、歯に強い噛む力(咬合力)がかかりやすく、負担が大きくなっていた可能性が考えられます。

また、水色の丸で囲った左右の顎の関節部分を見てみると、関節の形に変化(変形)が見られました。これは長年の噛み合わせや顎の使い方による影響が出ている可能性があります。

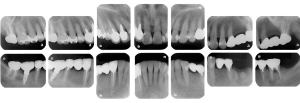

※デンタルX線写真と歯周病検査表

より詳しく歯の状態を確認するために、デンタルX線(14枚法)を用いて撮影を行いました

その結果、右上の一番奥から2番目の歯(第2大臼歯)では、歯の根っこが分かれている部分に中程度の炎症(根分岐部病変2度)が見られました。

また、右下の前から5番目の歯(第2小臼歯)の頬側(ほっぺた側)の中央付近には、6ミリの深い歯周ポケット(歯ぐきのすき間)が確認され、歯の根が割れている可能性があると考えられます。

それ以外の歯ぐきの状態については、軽度の歯周病が見られる程度で、比較的安定していることがわかりました。

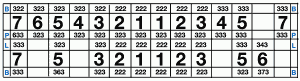

※頭部X線規格写真およびその分析値

セファロ分析(頭部X線の分析)による診断結果について

頭の骨や噛み合わせのバランスを確認するために行ったセファロ分析の結果、あごの骨のバランスに少し特徴があり、上あごが前に出ている「骨格的2級」という状態でした。

また、噛み合わせの面の角度(咬合平面)はやや急な傾きが見られ、咬み合わせの高さ(咬合高径)はやや低めであると診断しました。

これらの特徴は、噛み合わせやあごの動きに影響を与えることがあり、治療計画を立てるうえで大切な情報となります。

診断と治療計画についてのご説明

※補綴設計

今回の診査の結果、前歯の噛み合わせの誘導(アンテリアガイダンス)がうまく働いていないために、奥歯に過剰な力がかかっていることがわかりました。その結果、奥歯に負担が集中し、歯のトラブルが起こっていたと考えられます。

もし、左下の奥歯を抜歯し、インプラントで治療を行って仮歯を入れても、噛みづらさが残る場合は、お口全体の噛み合わせを整える「全顎的な補綴(ほてつ)治療」が必要になる可能性があります。その際には、マウスピースのような装置(スプリント)を使って、あごの正しい位置を詳しく調べることが大切です。

患者様ご自身も、「年齢を考えて、元気なうちに悪いところは全部しっかり治しておきたい」とおっしゃっており、私たちもそのお気持ちを大切にしながら治療計画を立てております。

現時点での主な問題は、神経がない歯(失活歯)に多く見られました。たとえば、右上の一番奥から2番目の歯(第2大臼歯)は、歯の根の分かれ目に中程度の病変(根分岐部病変2度)がありました。また、下あご右側の奥歯は、噛み合わせの干渉や今後のお掃除のしやすさを考慮し、上下左右ともに第1大臼歯までをしっかり治す「短縮歯列」の補綴設計を計画しています。

歯が抜けている部分については、基本的にインプラントでの回復を予定しています。

また、しっかりとした前歯の噛み合わせを作るためには、見た目がきれいでも必要に応じて歯を削って被せ物を行うこともあります。これは、噛む機能と長期的な安定性を保つために必要な処置です。

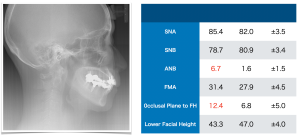

※治療計画

治療中の生活への配慮について

治療を進めるにあたっては、「噛める場所(食事ができる部分)」をできるだけ残しながら進めていきます。そうすることで、食事や日常生活に支障が出にくくなり、生活の質(QOL)を落とさずに治療を受けていただけるよう配慮しています。

※下顎左側臼歯部インプラント治療前

まずは主なお悩みである左下の奥歯の治療から始めました

患者様が一番気にされていた「左下の奥歯で噛めない」というお悩みに対応するため、まずはその部分のインプラント治療からスタートしました。

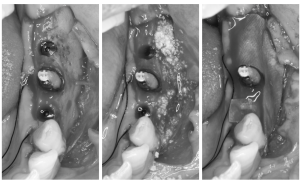

※インプラント1次手術中の経過写真

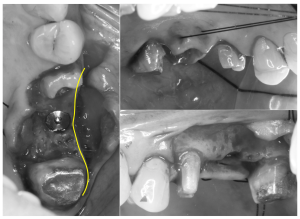

写真左からの処置内容について

まず、左下の奥歯の位置にインプラント(人工の歯の根)を埋め込みました。その後、インプラントの周りに人工の骨の材料(骨補填剤)を足し、さらにそれを安定させるために、体に吸収される特殊な膜(吸収性膜)を上から覆うように置きました。

これは「骨造成(GBR)」と呼ばれる処置で、インプラントを長く安定して使っていただくために、足りない骨を補って支えをしっかり作るための重要なステップです。

※下顎左側臼歯部インプラント1次手術終了時

丁寧に縫合し1次手術を終了しました。GBR後は、最低4ヶ月経過を見ます。

※下顎左側臼歯部2次手術前

特に大きな問題もなく経過良好でしたので、2次手術を行うこととしました。

※左下臼歯ぶ2次手術後

インプラント周囲の歯ぐきを整える処置について

インプラント治療の一環として、「ヒーリングアバットメント」と呼ばれる、歯ぐきを整えるためのパーツを装着しました。これは、インプラントの周囲に健康でしっかりとした歯ぐきを作るために必要な処置です。

さらに、将来インプラントの周りをきれいに保ちやすくし、安定した状態を長く維持するために、歯ぐきを少し下に移動させる手術(歯肉根尖側移動術)を行いました。

次に右下の臼歯部のインプラント治療に移行しました。

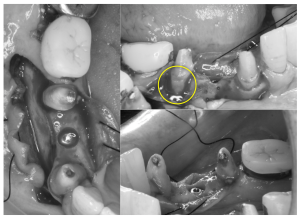

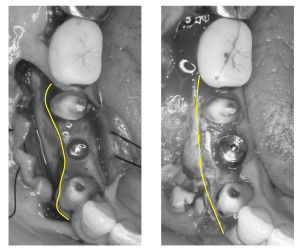

※右下臼歯部のインプラント1次手術および下顎右側第2小臼歯の精査前の状態

右下の奥歯のインプラント治療について

右下の前から4番目の歯(第1小臼歯)が抜けている状態だったため、そこにインプラント治療を行うことにしました。

そのすぐ後ろの歯(第2小臼歯)は、歯の根が割れている可能性があったため、治療の際に歯ぐきを開いて(切開剥離)詳しく確認することにしました。

また、写真の黄色の線に注目すると、歯ぐきや骨の部分が周囲より少しへこんでいるのがわかります。これは、歯が抜けたことでその部分の粘膜や骨が少しずつ吸収されてしまい、形が変わってきたためです。

※下顎右側第1小臼歯部にインプラントを埋入時

右下のインプラント治療と歯の保存について

右下の前から4番目の位置(第1小臼歯)にインプラントを埋め込みました。ただし、その周囲の骨は少し不足している様子が確認されました。

また、そのすぐ後ろの歯(第2小臼歯)については、黄色の線で囲った部分をよく観察したところ、歯の根の割れ(破折)は見られませんでした。そのため、この歯は抜かずに残す方針とし、歯ぐきや骨の再生を促す「歯周組織再生療法」を行って、しばらく様子を見ることにしました。

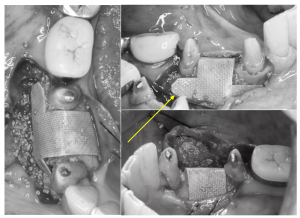

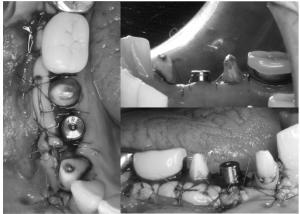

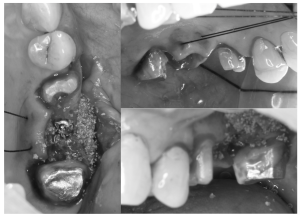

※GBR(骨造成)と歯周組織再生療法

歯を支える組織の再生治療について

歯やインプラントの周りにある骨や歯ぐきの組織を再生させるために、専門的な治療を行いました。

まず、「リグロス」という再生を促すお薬を使い、さらに「バイオス」という人工の骨の材料(骨補填剤)を加えました。その上からは、体に吸収される特殊な膜(吸収性膜)をかぶせて、組織の再生がスムーズに進むように保護しました。

このような方法で、骨と歯ぐきをしっかりと再生させ、歯やインプラントが長持ちするように治療を進めています。

※治療終了時

処置の最後には、歯ぐきを丁寧に縫い合わせました。その際、縫ったところに無理な引っ張り(テンション)がかからないように確認しながら、やさしく丁寧に処置を行いました。

※仮歯装着

仮歯を装着しました。仮歯は見た目を整えるだけでなく、今回行った歯ぐきや骨を再生する治療(歯周組織再生療法)を成功させるためにも大切な役割があります。

再生中の歯はグラグラと動いてしまうと治療がうまくいかないことがあるため、仮歯を使ってしっかりと固定し、歯や歯ぐきが安定するようサポートしています。

※抜糸時

術後2週間の経過について

手術から2週間後に抜糸(縫った糸を取り除く処置)を行いました。その際、傷口は開くこともなく、順調にきれいに治っていることが確認できました。

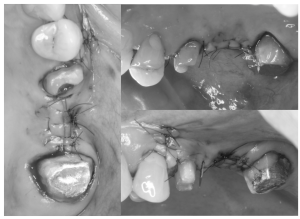

※下顎右側第1小臼歯インプラント2次手術

治療の経過と歯ぐきの移植について

治療の経過はとても良好です。ただし、骨を再生させる処置(GBR)を行うと、その影響でインプラントの周りのしっかりした歯ぐき(角化粘膜)が少なくなることがあります。

そのため、インプラントのまわりに健康で強い歯ぐきをしっかり作るために、「遊離歯肉移植術(FGG)」という処置を行いました。これは、別の場所から歯ぐきを移して、インプラントのまわりに丈夫な歯ぐきを増やす方法です。

こうすることで、インプラントのまわりが磨きやすくなり、将来にわたって清潔に保ちやすくなります。

※術中写真

インプラント周囲の骨の再生について

手術中に行った骨の再生処置(GBR)を確認するため、2回目の手術の際にインプラント周囲の状態を観察しました。

左側の写真がGBRを行う前、右側の写真は2回目の手術中のものです。右の写真の黄色い線で示した部分に注目すると、インプラントの周りに2ミリ以上の新しい骨のような組織がしっかりとできているのが確認できました。

これは、骨の再生が順調に進んでいることを示しており、インプラントの安定性にもつながります。

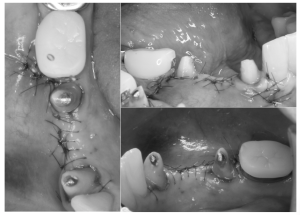

※遊離歯肉移植術

歯ぐきの移植と術後の経過について

上あごの内側(口蓋)から、健康な歯ぐきの一部(移植片)を採取し、インプラントのまわりに必要な場所(受容床)へ丁寧に移植しました。

手術後は、移植した部分を保護するために「歯周パック」という保護材を使い、歯ぐきを安定させました。その後、約3週間で縫った糸を取り除き、順調に回復していることを確認しました。

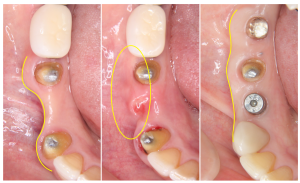

※右下臼歯部の術前から2次手術後の経過写真

黄色い線に注目すると術前の凹みはなくなりました。

※角化粘膜の経過

左から順に、治療前・2回目の手術前・2回目の手術後の写真です。黄色の線は「歯肉歯槽粘膜境(MGJ)」といって、やわらかい歯ぐきと、しっかりとした歯ぐきとの境目を示しています。

黄色の線と水色の線の間にある部分が「角化粘膜」と呼ばれる、ブラッシングなどの刺激にも強い丈夫な歯ぐきです。

治療後には、天然の歯やインプラントの周りに、この丈夫な歯ぐき(角化粘膜)を十分に確保することができました。これにより、今後のお口の中の清掃がしやすくなり、歯やインプラントを健康に保ちやすくなります。

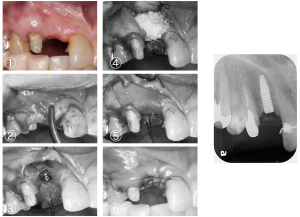

※上顎左側第1大臼歯インプラント1次手術前

※インプラント埋入

左上の奥歯のインプラントと骨の状態について

左上の一番奥から2番目の歯の位置(第1大臼歯)にも、インプラントを埋め込む治療を行いました。

写真の黄色の線にご注目ください。この部分は、横方向(水平的)に見ても骨の幅が足りていない状態でした。そのため、インプラントを安定させるために、骨を補う処置も併せて行いました。

※GBR(骨造成)

骨の足りない部分には、「バイオス」という人工の骨の材料(骨補填剤)を使って、骨を補う処置(骨造成)を行いました。

※治療終了時

丁寧に縫合し、1次手術を終えました。

※2次手術前

術後4ヶ月、経過良好であったため2次手術を行うこととしまいた。

※ヒーリングアバットメント装着および歯肉根尖側移動術

インプラントの安定と歯ぐきの処置について

インプラントは骨にしっかりと固定されており、安定していました。

そのまわりに丈夫な歯ぐき(角化粘膜)を確保するために、歯ぐきを少し下に移動させる処置(歯肉根尖側移動術:APF)を行いました。これにより、インプラントまわりが清潔に保ちやすくなります。

最後に上顎右側側切歯部の治療に移りました。同部位は、被せ物を外し、メタルコア(金属の土台)を外すと歯根に穴があり、抜歯の適応と判断しました。

※上顎右側側切歯部インプラント1次手術

右上の前歯のインプラントについて

右上の前歯(側切歯)にもインプラントを埋め込み、同時に骨を補う処置(GBR)を行いました。

前歯は見た目にも大きく関わるため、インプラントを長く安定して使うためには、周囲の歯ぐきや骨をしっかり整えることがとても大切です。

※結合組織移植術

術後の経過と追加処置について

手術後は、歯ぐきに傷の開き(裂開)もなく、順調に回復しました。

その後の2回目の手術では、歯ぐきの内側にある組織を移す処置(結合組織移植術)を行い、粘膜の厚みを増やしました。これにより、インプラントのまわりがより安定し、長持ちしやすくなります。

※マウスピースにて顎位の精査

インプラント治療後の噛み合わせの確認について

すべてのインプラント治療が終わり、仮歯を装着した段階でも、全体的に噛みにくさが残っていました。そのため、マウスピースを使って顎の位置を詳しく確認し、噛み合わせのバランスを丁寧に診査しました。

※診断用ワックスアップ

安定した噛み合わせの確認について

マウスピースで顎の位置を詳しく調べた後、顎が安定する位置で仮のかみ合わせ模型(診断用ワックスアップ)を作成しました。

それを使って、実際にしっかり噛めるかどうかをさらに詳しく確認しました。

※下顎左側側切歯および犬歯にラミネートベニア修復

前歯の見た目と形の改善について

診断用ワックスアップをもとに、下あご左側の前歯(側切歯と犬歯)の歯並びと形を整えるため、「ラミネートベニア」という薄いセラミックの板を貼る治療を行いました。

黄色い丸で囲った部分には、古くなった詰め物(コンポジットレジン)が入っており、これもきれいに整えました。

※全体的にプロビジョナルレストレーションを装着した状態

仮歯の装着と噛み合わせの改善について

診断用ワックスアップをもとに、他の部位にも仮のかぶせ物(プロビジョナルレストレーション)を装着しました。また、上あごの前歯は一時的にコンポジットレジンで修復しました。

その結果、患者様は「噛みづらさがなくなり、しっかり噛めるようになった」と実感され、快適に食事ができる状態になりました。

※最終補綴物装着

最終的なかぶせ物の装着について

その後の経過も順調だったため、最終的なかぶせ物(補綴物)の装着へと進みました。

仮歯の段階では、上の前歯をコンポジットレジンで修復していましたが、長く安定した状態を保ち、噛んだときの音も自然にするために、最終的にはセラミックで修復しました。

※最終補綴物装着時の機能の確認

※術前・術後正面からの比較

※術前・術後の上下前歯の噛み合わせ

術後は、しっかりと咬合するようになりました。

※術前・術後の咬合平面の変化

極端な咬合平面の変化はありませんが、しっかりと奥歯の形体を回復したことで、咀嚼率が向上しました。

※術後のデンタル10枚法とパノラマX線写真

治療結果と経過について

初診時に深い歯周ポケットがあった右下の奥歯(第2小臼歯)は、歯周組織再生療法と歯ぐきの移植(遊離歯肉移植術)によって、正常な状態まで回復しました。

現在も神経のない歯(失活歯)が3本ありますが、今回お口全体の環境を整えたことで、将来もし抜歯やインプラント治療が必要になった場合でも、治療は最小限で済むように配慮しています。

治療から約2年半が経過しましたが、これまで大きな問題はなく、良好な状態を保っています。今後も定期的にしっかりと経過を観察してまいります。

まとめ

インプラント治療を長く安定させるために大切なこと

インプラントを長持ちさせるためには、1本1本の歯に対して丁寧で確実な治療を行うことが大切です。

また、今回のようにお口全体に問題がある場合は、将来的に再治療が必要になったときでも、最小限の処置で済むように、あらかじめしっかりと治療計画を立てておくことが重要です。

特に60代の女性は、体力的にも元気で治療にしっかり取り組める方が多いですが、年齢を重ねると大きな処置が難しくなることもあります。そのため、この年代のうちに噛み合わせを整えておくことが、将来の安心につながります。

インプラントをご検討の方へ

当院では、インプラント治療を専門的に行っており、多くの症例に対応してきた実績があります。

「しっかり噛めるようになりたい」「将来のために今のうちに治しておきたい」など、どんなご相談でもかまいません。インプラント治療をご検討の方は、どうぞお気軽に当院までお問い合わせください。

まこと歯科・矯正歯科

福岡県福岡市東区香椎駅前2-12-54-201

電話番号092-692-2963