- 2025.06.20

「長年の入れ歯生活から解放!前歯も美しく整えたインプラント症例」

-

Before

治療前 正面

治療前 上顎

.png)

治療前 口元

-

After

治療後 正面

治療後 上顎

治療後 口元

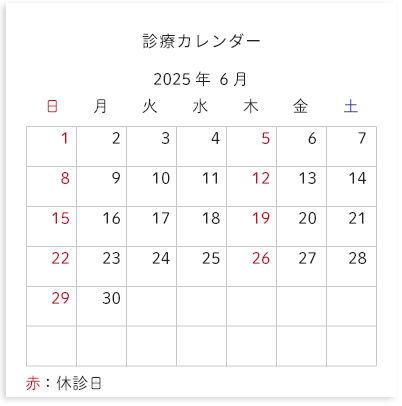

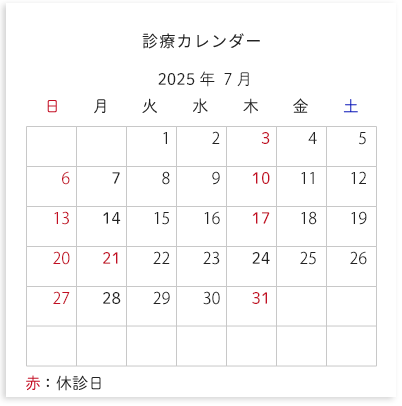

| 患者 | 60代・女性 初診時左上の奥歯の欠損に対し部分入れ歯が装着されていた。上の前歯は、樹脂の詰め物や被せ物が劣化している状態であった。職場の方にインプラント治療を勧められ、当院に受診された。 |

|---|---|

| 主訴・ニーズ | 上の前歯の詰め物の着色が気になる。 左上の奥歯にインプラントをしてほしい。 |

| 診断名・症状 | 多くの歯に合っていない被せ物(かぶせ物や詰め物)が入っており、 さらに上あご左側の奥歯が抜けていることで、しっかり噛むことができない状態になっています。 |

| 抜歯部位 | 上顎右側第1・2大臼歯、第1・2小臼歯、上顎左側中切歯、下顎左側第2大臼歯、下顎左側第2小臼歯、下顎右側第2大臼歯 |

| 治療内容・治療費(自費診療) | インプラント2,805,000円(税込)(インプラント385,000円×6歯、ポンティック110,000円×2、サージカルガイド55,000×3、サイナスリフト55,000×2) セラミック冠1,100,000円(税込)(セラミック冠110,000×10歯、ポンティック×2歯) プロビジョナルレストレーション(精密な仮歯)198,000円(税込)(プロビジョナルレストレーション11,000×18歯) |

| 治療費総額 | 合計4,103,000円(税込) |

| 治療期間 | 4年 |

| 来院頻度 | 月に1〜2回程度 |

| リスク・副作用 | 1. インプラント治療のリスク・副作用 ◆ 外科手術に伴うリスク 感染症:手術部位が細菌感染を起こすことがあります。適切な消毒・抗菌管理が必要です。 出血・腫れ・痛み:術後数日間は生じることが多く、体調や個人差により長引く場合があります。 神経損傷:下顎にインプラントを埋入する際、下歯槽神経を損傷すると、唇やあご周囲にしびれや麻痺が残ることがあります。 ◆ 長期的なリスク インプラント周囲炎:歯周病と同様の炎症がインプラントの周囲に起こり、骨が吸収されることでインプラントの脱落につながることがあります。 骨結合の失敗:インプラントと骨がうまく結合しない場合、固定が得られず脱落する可能性があります。 咬合負荷過多:噛み合わせの力が過剰に加わると、インプラント体や上部構造が破損することがあります。 ◆ 補助処置に伴うリスク(以下は併用することが多い処置です) ◉ サイナスリフト(上顎洞挙上術) 上顎洞の粘膜が破れるリスクがあり、骨造成がうまくいかないことがあります。 ごくまれに術後、副鼻腔炎の症状(鼻づまり・頬の痛みなど)が起こることがあります。 ◉ GBR(骨造成術) 骨補填材が吸収されたり、遮蔽膜が露出・感染した場合、計画通りに骨が再生されないことがあります。 術後に腫れや内出血を伴うことがあり、一時的に違和感や痛みを感じることがあります。 ◉ 抜歯即時インプラント 感染や骨の状態により、インプラントと骨の結合が不十分となる可能性があります。 抜歯と同時にインプラントを埋入するため、手技が繊細であり、術後の管理が重要です。 ◉ 結合組織移植術(CTG) 移植部位や採取部位(主に口蓋)に術後の痛みや腫れ、出血が生じることがあります。 まれに移植組織が十分に生着しない場合があり、追加処置が必要になることがあります。 2. セラミック治療(クラウン・インレー)のリスク・副作用 ◆ 審美的・機能的な問題 破折・欠け:セラミックは硬い反面、強い衝撃に弱く、割れることがあります。 色調の変化:長期間の使用により、歯ぐきとの色調バランスが変わる場合があります。 天然歯との摩耗差:セラミックが硬いため、咬み合う歯をすり減らしてしまうことがあります。 ◆ 生物学的リスク 歯肉退縮:歯ぐきが下がり、被せ物との境目が露出して見た目や清掃性に影響することがあります。 二次う蝕(むし歯):被せ物の境目から細菌が入り込み、再び虫歯になる可能性があります。 3. 根管治療(神経の治療)のリスク・副作用 ◆ 治療中のリスク 器具の破折:細い器具が根の中で折れて残ってしまうことがあります。 穿孔(パーフォレーション):根の先端や側面に穴が開いてしまうことがあります。 根尖病変の再発:治療後も細菌感染が残っていた場合、再発し再治療が必要になることがあります。 ◆ 治療後の影響 歯の脆弱化:神経を取った歯は水分を失ってもろくなり、割れやすくなる傾向があります。 変色:神経を失った歯は、時間とともに黒ずんでくることがあります。 |

皆様こんにちは。まこと歯科・矯正歯科の院長を務めております木村誠です。

今回は、60代の女性の患者様が、「上の前歯をきれいにしてほしいこと」と「左上の奥歯にインプラント治療をしてほしいこと」を主訴として、当院にご来院されました。

奥歯が何本も抜けた場合に使う部分入れ歯は、たとえ片側だけの欠損でも、しっかり安定させるために反対側まで入れ歯の金属の部分(バー)を渡す必要があります。そのため、入れ歯をつけたときに違和感を強く感じる方が多いです。

今回の患者様は、左上の奥歯が4本抜けた状態で、部分入れ歯を装着されていました。上あごに入れ歯を入れると、敏感な方は「オエッ」となる嘔吐反射を起こしてしまうことがあります。また、できるだけ動かないように金属のバーで固定しても、入れ歯が歯ぐきに当たって痛みを感じることもあります。

違和感がありながらも長年入れ歯を装着していらっしゃいましたが、職場の方からインプラント治療を勧められたそうです。

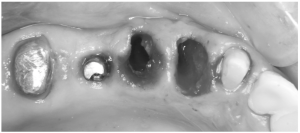

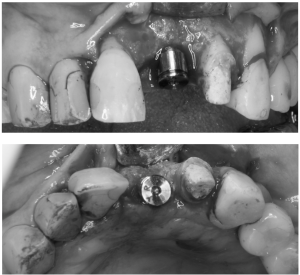

※初診時の口腔内写真①

上の左側の奥歯(写真では向かって右側)に4本の歯の欠損が見られます。また、お口全体が銀歯で治療されていることが確認できます。

※初診時口腔内写真②

顎の動きに大きな問題は見られず、上下の前歯もしっかりと咬み合っています。

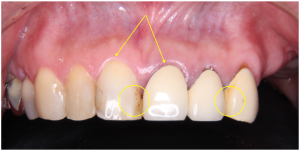

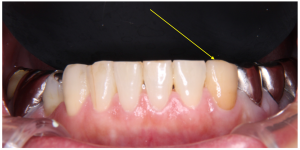

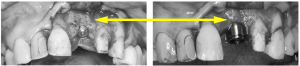

※初診時の正面からの口腔内写真の拡大

主訴の一つである上の前歯には、詰め物の着色や、被せ物(補綴物)に使用されているレジン部分の劣化が見られます。また、黄色の丸で囲んだ箇所は歯の根元が欠けており、食いしばりなどの影響が疑われます。

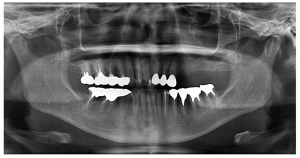

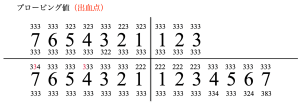

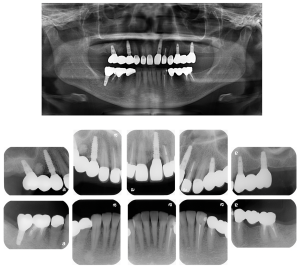

※初診時パノラマX線写真および歯周病検査表

歯ぐきの検査やレントゲン(パノラマX線写真)の結果から、お口全体の歯周病のリスクは比較的低く、歯周病によってあごの骨が大きく減っているようなところもほとんど見られませんでした。

ただし、左下の一番奥の歯には、ほお側の中央あたりに深さ8ミリの歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)が確認されました。このような場合、歯の根が割れていたり、歯の根が分かれている部分に強い炎症が起きていたりする可能性があります。これらはどちらも治療が難しいケースが多く、場合によっては抜歯が必要になることもあります。

また、この奥歯を含めて、お口の中には神経を失った歯(失活歯)が多く見られます。神経のない歯は割れやすく、将来的にトラブルの原因になることもあります。

なお、顎関節(あごの関節)については、大きな変形や異常は見られませんでした。

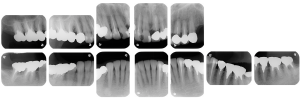

※初診時デンタルX線写真12枚

以下に主訴の部位を含めて詳しく診査した結果を示します。

-300x174.png)

※初診時の口元

見た目が気になる原因としては、詰め物のまわりに色がついてしまっていることや、被せ物自体の色の変化や質感の違いなどが考えられます。

※初診時上の前歯の拡大写真

丸で囲んでいる部分には、歯の変色が見られます。また、矢印で示している歯は、他の歯と比べて質感(見た目のツヤや自然さ)が大きく異なっています。

左の前歯(写真では向かって右側の前歯)には、保険診療で使用される「レジン前装冠(プラスチック素材の被せ物)」が入っています。レジンという素材は時間が経つと変色しやすく、ツヤが失われるなどの劣化が起きやすいため、周囲の歯と質感に違いが出てしまうのです。

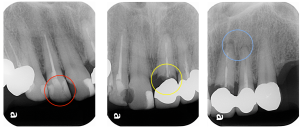

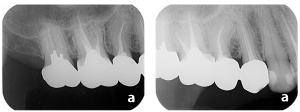

※上の前歯のデンタルX線写真

左側の前歯3本(写真では向かって右側)は、1本ずつではなく、連結された被せ物になっていることがわかります。歯を連結してしまうと、歯と歯の間が磨きにくくなり、汚れがたまりやすくなるため、虫歯のリスクが高くなります。

また、黄色の丸で囲っている部分には、大きな虫歯が確認されました。神経が残っている歯であれば、痛みを感じることで虫歯に気づくことが多いのですが、神経を取ってしまった歯は痛みを感じないため、虫歯がかなり進行してから見つかることがよくあります。

さらに、水色で囲った部分には、レントゲンで黒く写る「透過像」が見られます。これは、歯の根の先に炎症がある「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」の可能性を示しています。

一方、右側の前歯(写真では向かって左側)には、以前虫歯の治療で白い詰め物(レジン)がされています。しかし、赤い丸で囲った部分を見ると、歯と詰め物の間にわずかなすき間ができており、そこから再度虫歯が進行している可能性や、詰め物がうまく合っていない状態が確認できます。

※左側の前歯の補綴物を外した状態

矢印で示している歯(上あごの左側の前歯の中央の歯)は、虫歯がかなり進行しており、残すのが難しい状態であることがわかります。

※初診時下顎前歯の拡大写真

矢印で示している歯は、他の前歯と比べて色が濃くなっているのがわかります。この歯はすでに神経(歯髄)がなくなっており、その影響で変色しています。

このように、神経を取った歯は、時間が経つと徐々に色がくすんだり暗くなったりすることがあります。

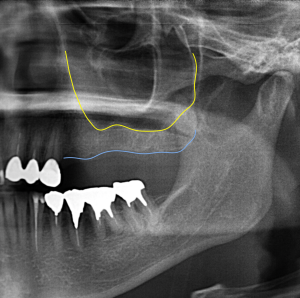

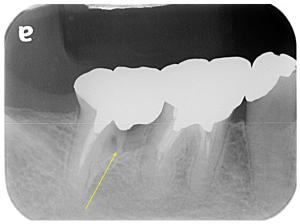

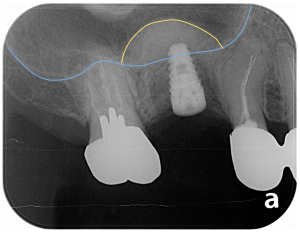

※パノラマX線写真(左半分)

左側の奥歯は歯が抜けたままの状態で、インプラント治療をご希望されていたため、その部分のあごの骨の状態を詳しく確認しました。

写真の黄色い線は「上顎洞(じょうがくどう)」という空洞の下の境界を示しており、水色の線は歯ぐきの骨の頂上(歯槽骨頂)を示しています。

この部分にはある程度の骨の高さ(垂直的な骨量)は確認できましたが、標準的な長さのインプラント(8mm以上)を安全に入れるには、やや骨の量が不足していることが分かりました。

また、患者様のご希望された内容以外にも、お口全体を診査し、問題がないかを確認いたしました。

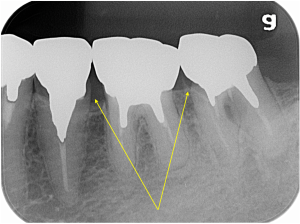

※下顎左側の奥歯のデンタルX線写真

黄色の線で示している部分は、被せ物(かぶせもの)と歯の間にすき間ができているのが確認されました。このような状態では、すき間から細菌が入り込み、虫歯になっている可能性があると考えられます。

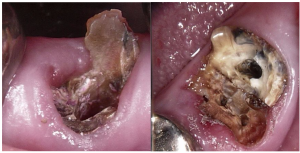

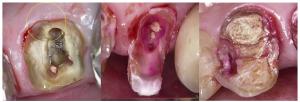

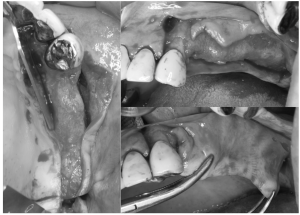

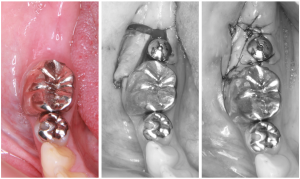

※銀歯を外したとこの下顎左側第2小臼歯(写真左)と下顎左側第2大臼歯(写真右)の様子

レントゲン写真で虫歯の可能性が見られたため、実際に銀歯を外して中の状態を確認しました。すると、予想以上に虫歯が深く進行しており、歯を残すのが難しいほど重度の状態であることがわかりました。

※上顎右側の奥歯のデンタルX線写真

上あごの奥歯4本は、すべて神経がない歯(神経を取った歯)です。神経がない歯は、見た目ではわかりにくいですが、割れやすくなったり、虫歯になっても気づきにくくなることがあります。

※右側右側臼歯部の銀歯を外した状態。左から上顎右側第1大臼歯、上顎右側第2小臼歯、上顎右側第3小臼歯

治療の途中で、上あご右側の一番奥から2番目の歯(第1大臼歯)に痛みが出たため、銀歯を外して中を確認したところ、歯の根が割れていることが分かりました(黄色い丸で示している部分です)。

また、同じく右上の小臼歯(第1・第2小臼歯)に入っていた連結された銀歯も外れてきたため、虫歯の状態を確認したところ、歯のダメージが大きく、残して治療するのが難しいことがわかりました。

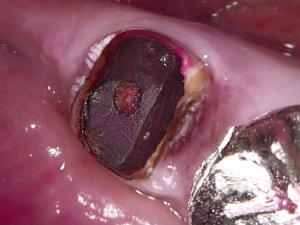

※下顎右側の奥歯のX線写真

矢印で示している部分は、歯の根が分かれており、その一部が残っている状態です。この歯も、治療の途中で銀歯が外れてきたため、詳しく状態を確認しました。

※下顎右側第2大臼歯

詳しく調べた結果、この歯も残して治療するのが難しい状態であることが分かりました。

このように、神経を取った歯に銀歯をかぶせている場合、中で虫歯が進行していても痛みが出にくいため、気づいたときにはすでに抜歯しか選択肢がない、というケースがよくあります。

原因としては、銀歯がピッタリ合っていないことで、すき間から虫歯ができやすくなること、そして神経を失った歯は痛みを感じないため、虫歯の発見が遅れてしまうことが挙げられます。

このような状態を防ぐためには、できるだけ神経を残す治療を行うこと、そしてお口にぴったり合った精密なかぶせ物を使うことが大切です。

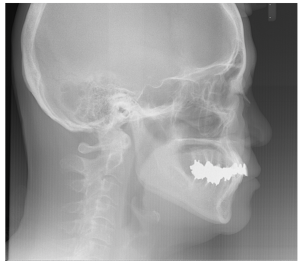

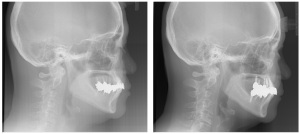

※頭部X線規格写真およびその分析値

頭のレントゲン写真から、お顔全体の骨格のバランスはおおむね良好で、大きなズレや異常は見られませんでした。その他の数値も平均的で、骨格に関して大きな問題はないと判断されました。

一方で、お口の中を詳しく拝見したところ、神経がなくなっている歯(失活歯)が多く見られました。その中には、歯の根が折れていたり、かぶせ物の下で虫歯が進行している歯もあり、結果として多くの歯を失ってしまっている状態でした。その影響で、噛み合わせのバランスも少しずつ崩れ始めていることが分かりました。

このような状態になった原因の一つとして、複数の歯をつないでかぶせていたり、かぶせ物の精度が十分でないことにより、歯と歯ぐきの間に汚れがたまりやすくなり、虫歯が進行しやすくなっていたことが考えられます。

これからの治療では、できるだけ清掃しやすく、歯にぴったり合った精密なかぶせ物を使うことが、虫歯の再発を防ぎ、長く健康なお口を保つために非常に重要だと考えています。

また、虫歯になりやすい傾向(カリエスリスク)が高いため、治療後は定期的にメインテナンスにお越しいただき、虫歯の予防をしっかり行っていくことが大切です。

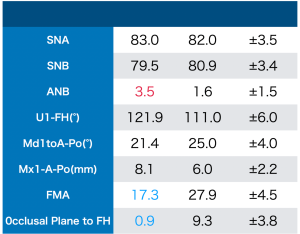

※治療計画(補綴設計)

上下左右ともに、奥歯は第1大臼歯(奥から2番目の歯)までの範囲でかみ合わせを整える「短縮歯列」という設計にしました。これは、将来的に年齢を重ねてもお口のお手入れがしやすくなるように配慮したものです。また、第1大臼歯までしっかり歯があれば、しっかり噛める力(咀嚼能率)を維持できるため、日常生活にも大きな支障はありません。

左下にはブリッジを装着しましたが、これは、将来的にどちらかの歯を失った場合でも、最小限の本数でインプラント治療ができるように計画しました。

以下に治療の経過を示します。なお、文中には手術中の写真が含まれております(見やすいよう白黒に加工しております)が、医療行為に関する画像が苦手な方は、閲覧をお控えいただきますようお願い申し上げます。

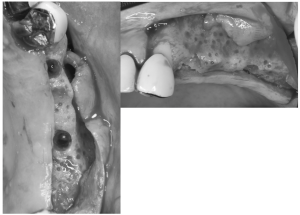

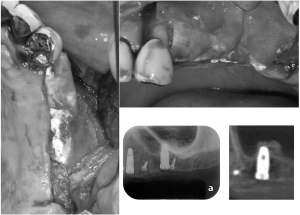

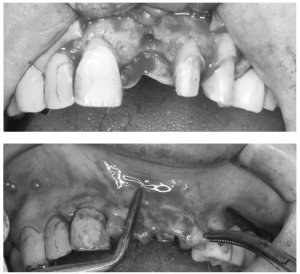

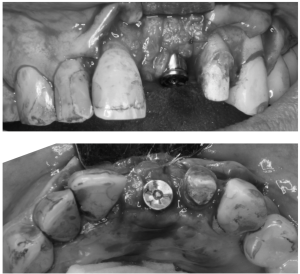

※上顎左側臼歯部(治療前)

このようにお口全体の状態が少しずつ悪くなってきている場合には、まず「しっかり噛める場所」を確保することが大切です。そのため、治療はまず噛む機能を回復させるところから始めます。

今回は、主なお悩みであった左上の奥歯の部分にインプラント治療を行うところから治療をスタートしました。

※切開・剥離した状態

まず、歯ぐきを丁寧に切開してめくり、歯の抜けた部分のあごの骨をしっかりと確認しました。今回は、骨の幅が足りない部分に骨をつくる「水平的な骨造成(GBR)」と、上あごの奥歯の上にある空洞(上顎洞)を持ち上げて骨を増やす「サイナスリフト(クレスタルアプローチ)」を同時に行う治療です。

そのため、術後に歯ぐきをしっかりと元の位置に戻せるように、歯ぐきをやさしく伸ばす処置(減張切開)も行いました。これにより、無理なく縫い合わせることができ、治りを良くすることができます。

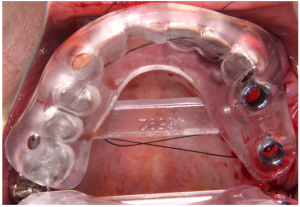

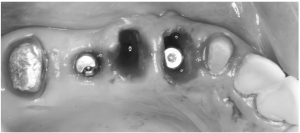

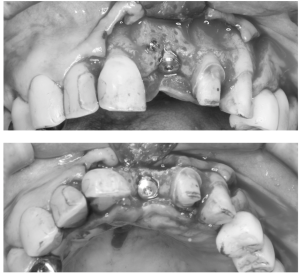

※サージカルガイドを装着した上顎

当院では、インプラント治療をより安全・安心に行うために「ガイドサージェリー」という専用の器具を使用しています。これは、あらかじめコンピューター上でシミュレーションした理想的な位置に、正確にインプラントを入れるための“ガイド”となるものです。

写真に写っている穴の部分にドリルを通すことで、シミュレーション通りの位置や角度に、ブレなくインプラントを埋め込むことができるようになります。

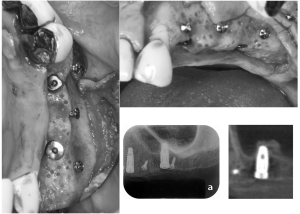

※デコルチケーションを行い、インプラントを埋入した際の状態

インプラントを埋め込む際には、上あごの奥にある「上顎洞(じょうがくどう)」という空洞の下に骨をつくる処置(サイナスリフト)を行いました。今回は「クレスタルアプローチ」という方法で、骨を増やす処置を同時に行っています。

また、「デコルチケーション」と呼ばれる処置も行いました。これは、骨をつくる部分のあごの骨に小さな穴を開け、そこから自然な出血を促すことで、新しい骨がつくられやすくなるようにするものです。骨造成を成功させるためには、血液による栄養の供給がとても大切なため、このような工夫をしています。

ただし、この処置によって術後に腫れたり、内出血が出ることもありますが、通常は一時的なものですのでご安心ください。

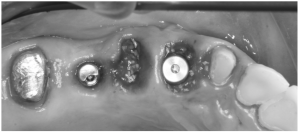

※テンティングスクリュウーを設置

骨をつくる治療(骨造成)を行う際には、骨を再生させるためのスペースをしっかり確保することがとても大切です。

そのため、上記の写真のように、小さなネジを骨の中に設置することがあります。このネジは、テントの支柱のような役割を果たし、再生中の骨が外から押されてつぶれてしまわないように支えてくれます。

このようにして、十分な骨の高さと幅を確保し、インプラントがしっかりと安定する環境を整えています。

※骨補填剤を填入した状態

骨をつくる治療(骨造成)では、より確実に骨を再生させるために「バイオス」という骨補填材を使用しています。

このバイオスは、ウシの骨をもとに作られた安全性の高い材料で、患者様ご自身の骨と一体化しながら、しっかりとした土台をつくる助けになります。

インプラントが長く安定して使えるよう、こうした工夫を取り入れながら治療を進めています。

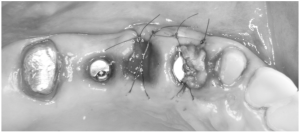

※吸収性の遮蔽膜にて骨造成部位に留置

この膜(遮蔽膜)を使うことで、歯ぐきの組織が骨を再生させたい部分に入り込むのを防ぎ、骨がしっかりとつくられる環境を整えることができます。

※手術終了時(ナイロン糸にて縫合)

丁寧に1糸ずつ縫合しました。手術後の腫れは、通常術後2、3日がピークでその後落ち着きます。この患者様の術後の経過は良好であったため2次手術に移行しました。

※2次手術終了時

ヒーリングアパットメント(仮の土台)を装着し、縫合しました。この2次手術の痛みや腫れは1次手術に比べ、さほど大きくはありません。

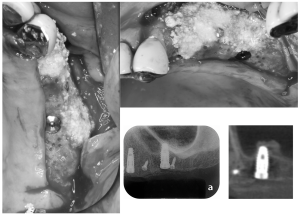

※上顎右側第1大臼歯のインプラント治療

上あご右側の奥歯(第1大臼歯)は、歯の根が割れていたため、残念ながら抜歯となり、インプラント治療が必要になりました。

この部分は、インプラントの周りを支える横方向の骨の厚みは十分にありましたが、上にある空洞(上顎洞〈じょうがくどう〉)までの骨の高さが少し足りない状態でした。

そのため、インプラントを埋めるのと同時に、サイナスリフトを行い、上顎洞の下に骨をつくることで、インプラントがしっかり安定するようにしています。

※術後のデンタルX線写真

黄色で示している部分は、骨をつくるために持ち上げた上顎洞(じょうがくどう)の粘膜です。水色の線は、もともとの上顎洞の底の位置を示しています。

今回のサイナスリフトでは、この粘膜を傷つけることなく、計画通りに粘膜を持ち上げ、無事に骨をつくる処置(骨造成)を行うことができました。

※上顎右側第1、2小臼歯抜歯前の状況(第1小臼歯部の抜歯即時インプラント手術前)

※上顎右側第1、2小臼歯抜歯

重度の虫歯により、残すことが難しかった上あご右側の小臼歯(第1・第2小臼歯)を、周囲の組織にできるだけ負担をかけないよう、丁寧に抜歯いたしました。

※上顎右側第1小臼歯部に抜歯即時インプラント

上あご右側の第1小臼歯は、抜歯したその日に、すぐにインプラントを埋め込みました(抜歯即時埋入)。

インプラントはしっかりと骨に固定されており、良好な安定性が得られています。

※骨補填剤の填入

抜歯した部分やインプラントのまわりには、将来的に骨がやせてしまわないように、骨の再生を助ける材料(骨補填剤)をしっかりと入れました。

※コラーゲンのスポンジを充填

さらに、抜歯した部分にはコラーゲン製のスポンジを入れ、丁寧に縫合することで、歯ぐき(粘膜)の治りが早くなるように処置を行いました。

その後、見た目やかみ合わせを保つために仮歯を装着し、手術を無事に終えました。

次に、主なお悩みであった上あご左側の前歯(中切歯)のインプラント治療へと進みました。

-300x139.png)

※重度の虫歯になっていた上顎左側中切歯を抜歯した際の口腔内写真

抜歯と同時に、将来のインプラント治療がスムーズに行えるように、歯ぐきや骨の形をできるだけ保つ処置(歯槽堤温存術)を行いました。

このような工夫をすることで、インプラントを入れるときの治療の負担や難しさを軽減することができます。

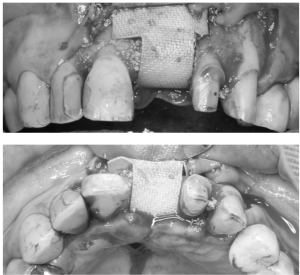

※インプラント埋入手術直前の上顎前歯部

抜歯と同時に、歯ぐきや骨の形をできるだけ保つ処置(歯槽堤温存術)を行ったことで、骨や粘膜(歯ぐき)の減少は最小限に抑えることができました。

ただし、歯ぐきの幅(水平的な厚み)については、少しだけ減っている部分が確認されました。

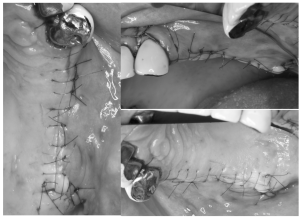

※切開剥離並びに減張切開直後の上顎前歯部

歯ぐきを丁寧に切開してめくり、治療部位をしっかりと確認しました。

この部分も骨を増やす処置(GBR:骨造成)が必要だったため、歯ぐきを無理なくしっかり閉じられるように、歯ぐきの柔軟性を高める処置(減張切開)も行いました。

※インプラント埋入

インプラントをサージカルガイドを用いて埋入しました。術前の予想通り水平的にも垂直的にも骨量の不足を認めました。

-300x132.png)

-1-300x135.png)

※非吸収性膜(チタンメッシュ)を用いたGB R(骨造成)

上顎前歯部にインプラント治療を行う場合、よりしっかりとした骨が必要であるため、チタンメッシュという頑丈な膜を用いて骨造成を行います。難易度が高い処置となります。

※吸収性膜を留置

研究結果からチタンメッシュをGBRに使用する際は、吸収性の膜を併用することでより成績が良くなることが言われているため、今回のケースにおいても吸収性膜を併用しました。

※手術終了時の口腔内写真

歯ぐきをしっかりと伸ばす処置(減張切開)を十分に行ったことで、縫い合わせる際に歯ぐきに余計な引っ張り(テンション)がかからず、無理のない状態で傷口を閉じることができました。

その後、傷が開くこともなく順調に治っていたため、8ヶ月後にインプラントの頭を出すための処置(2次手術)を行うことにしました。

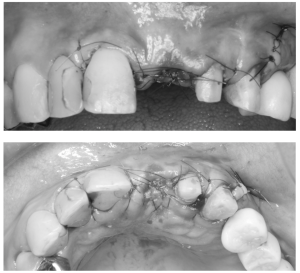

※2次手術前の上顎前歯部

骨を再生させる処置(骨造成)を行ったことで、歯ぐきのくぼみも改善され、より自然なふくらみに近づきました。

※切開後チタンメッシュを除去し、ヒーリングアバットメントを装着した状態

骨を再生させる処置(GBR)を行ったことで、インプラントのまわりにしっかりと骨のような組織をつくることができ、インプラントをしっかり支える土台が整いました。

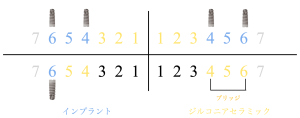

※左の写真は、インプラント埋入骨造成前、右の写真は、骨造成後

水平・垂直的ともに骨量の増加を確認できます。

※結合組織移植術

見た目が特に大切な上あごの前歯にインプラント治療を行う際には、歯ぐきやそのまわりの組織を健康的で美しく、そして長く安定した状態に保つことがとても重要です。

そのため、必要に応じて「結合組織移植術」という、歯ぐきを厚くしたり形を整えたりする処置を組み合わせることで、より自然で長持ちする仕上がりを目指しています。

※2次手術終了(縫合)

縫合し、2次手術を終了しました。その後経過良好であったため、下顎右側第2大臼歯部へのインプラント治療に移行しました。

※下顎右側第2大臼歯部インプラント治療手術

右下の奥歯(第2大臼歯)は抜歯後、歯ぐきや骨がしっかりと治るまでの期間を十分に設けたうえで、インプラント治療を行いました。

今回は、歯ぐきを少し下にずらして形を整える処置(歯肉根尖側移動術)を併用し、1回の手術でインプラントを埋め込む方法を採用しました。

インプラントの安定性を示す数値(ISQ値)も70以上と良好で、しっかりと骨に固定されていることが確認できました。

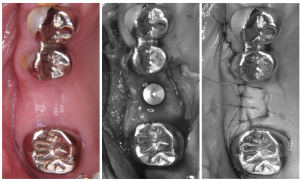

※プロビジョナルレストレーション(仮歯)を装着した状態

インプラント手術のあと、歯ぐきや骨がしっかりと治るまで十分な期間を設けたうえで、お口全体に仮歯を装着し、かみ合わせや見た目のバランスを確認しながら経過を見ることとしました。

※下顎左側犬歯ホワイトニング前

※下顎左側犬歯ホワイトニング後

変色が見られた左下の犬歯については、神経がない歯(失活歯)であったため、「ウォーキングブリーチ法」という歯の内側から行うホワイトニングを行いました。その結果、十分に白さを取り戻すことができました。

その後も特に大きな問題は見られなかったため、最終的なかぶせ物(補綴物)の装着へと進みました。

※最終補綴物装着時①

かぶせ物(補綴物)はすべてセラミックで仕上げました。

上あご左側の奥歯にはインプラント治療を行ったことで、しっかりと噛めるようになり、食事のしやすさが改善されました。

また、見た目が気になっていた上の前歯の部分も、セラミックのかぶせ物で自然で美しい仕上がりとなり、見た目にもご満足いただける状態になりました。

※最終補綴物装着時②

前歯のかみ合わせや歯並び全体のバランス(咬合平面)をしっかり整えることができました。

また、あごを横に動かしたときにも、奥歯が邪魔をすることなくスムーズに動かせる、かみ合わせに仕上がりました。

※術後のパノラマX線写真およびデンタルX線写真10枚法

※初診時および治療終了後の頭部X線規格写真

治療後は口元の状態も改善されました。

※治療後の口元

スマイルラインに調和した補綴物を作製することができました。

※治療前と治療後の口元の比較

患者様には、満足して頂けました。

※治療後約2年半の口腔内写真

治療後は、約4ヶ月に1度メインテナンスに来院していただいておりますが、現在のところ安定しており、新たな治療はしておりません。

まとめ

今回の症例のように、全顎的に失活歯(神経のない歯)が多く、特に銀歯が装着されている場合、銀歯の下に重度の虫歯が潜んでいるケースは非常に多く見受けられます。さらに、失活歯は歯根破折を起こしやすく、長期的な予後が不良であることも少なくありません。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、歯の神経をできるだけ保存し、精密な補綴物(被せ物)を装着することが重要です。

本症例では、骨造成や結合組織移植術、抜歯即時インプラントなどの高度な治療を行うことで、機能的にも審美的にも満足のいく結果を得ることができました。

当院では、患者様のライフステージに応じた最適な治療計画を提案し、長期的な口腔の健康維持を目指しております。

お口の中のトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

まこと歯科・矯正歯科

福岡県福岡市東区香椎駅前2−12−54−201

電話番号092-692-2963